matamaduranews.com-SUMENEP-Para leluhur selalu mewariskan banyak hal yang terselip dalam rupa simbol-simbol. Ada yang sederhana, dan terkadang agak rumit dipahami. Namun yang terkadang itu cukup dengan mencari penjelasan dari sesepuh yang bijak dan arif.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Mengaji memang tidak bisa tanpa guru. Meski dalam dalam transfer ilmu ada yang namanya otodidak. Bersifatnya pengecualian (misal ilmu ladunni), belajar tanpa guru akan membutuhkan lebih banyak waktu. Untuk “sampai” akan memakan ratusan hingga ribuan proses. Padahal dalam skala normal (dengan pembimbing atau guru) proses yang mesti dilalui hanya cukup dengan hitungan jari, misalnya.

Kembali pada warisan leluhur. Meski banyak jumlahnya, ironisnya banyak yang tak lagi dipedulikan oleh generasi selanjutnya. Kearifan-kearifan lokal yang penuh dengan petuah bermutu tinggi, falsafah kuna yang mengandung pelajaran penting, dan tradisi-tradisi bernilai tinggi, merupakan beberapa di antara sekian banyaknya warisan leluhur yang kini sudah “direbut” jaman untuk digilas rodanya. Namun sekali lagi, siapa peduli?

Contoh misalnya piaraan tempo doeloe, kuda. Saat ini sudah jarang kita temui orang yang pelihara hewan kendara paling top di kalangannya itu. Itu untuk wilayah yang sudah masuk pinggiran. Apalagi yang di perkotaan. Mana ada lahan?

Di masa kuna dulu kuda merupakan satu dari beberapa jenis katuranggan. Simbol yang wajib dimiliki oleh seorang, yang dalam hal ini laki-laki, karena sesuai tradisi dan ajaran agama merupakan Imam bagi paling tidak anggota keluarganya.

Kesempurnaan bagi seseorang laki-laki terletak pada beberapa hal. Nah, itu dia yang disebut dengan katuranggan atau keturanggan kata lidah Jawanya. Dalam hal ini, memang kiblat tradisi di Madura hampir banyak ke arah Jawa. Mengingat banyak penguasa-penguasa pulau Garam ini yang memang rata-rata memiliki darah raja-raja di Jawa. Dan ini memiliki akar sejarah panjang.

Dalam tradisi Jawa, di samping kuda, ada empat katuranggan lagi yang disimbolkan pada beberapa hal. Yaitu isteri (pendamping hidup), keris pusaka, burung perkutut, dan terakhir gamelan (alat musik tradisional).

Untuk yang disebut terakhir ternyata, berdasar penjelasan salah satu sesepuh keraton Sumenep, R. B. Abdullah, tidak masuk dalam katuranggan di Sumenep khususnya.

“Empat katuranggan; isteri, keris pusaka, burung perkutut, dan kuda,” kata Gus Dullah, panggilannya, kepada Mata Madura yang berkunjung ke kediamannya di Kampung Saba, Desa Pangarangan, beberapa waktu lalu.

Perbedaan-perbedaan tersebut sejatinya tidak memiliki ruang untuk dibahas, apalagi sampai tuntas dalam kajian singkat ini. Dalam sumber lain, di tradisi Jawa, katuranggan yang wajib dimiliki seorang pria ada yang tak memasukkan gamelan di dalamnya. Meski jumlahnya tetap lima. Tidak empat, seperti kata Gus Dulla di atas.

Jawa malah memasukkan rumah sebagai katuranggan teratas; wisma, wanita, turangga (kuda), kukila (burung), dan curiga (keris).

“Namun Sumenep menegaskan burung itu yang berjenis Perkutut,†kata Gus Dullah.

***

Kenapa atau ada dengan perkutut? Hingga para sesepuh atau tetua dulu, dalam hal ini di Sumenep menjadikannya sebagai salah satu peliharaan utama?

Dalam kepercayaan kuna, burung perkutut bukan burung sembarangan. Ia dianggap burung yang istimewa, dengan sejuta mistis di dalamnya. Ia dianggap burung ajaib. Sesuatu yang di luar batas akal. Sehingga mencernanya dengan iptek, mungkin akan membuang waktu dan dianggap super percuma.

Bagaimana tidak, orang tua itu percaya, burung ini, dengan kicauannya bisa mendatangkan setidaknya tiga hal yang didamba dalam hidup: rejeki, ketentraman, dan kebahagiaan.

Kicauannya memang ajaib. Betapa tidak, orang yang memeliharanya selalu menunggu keluarnya “nyanyian gaib†itu tiap harinya. Ketika mulai mengalun cuitannya, rasa gembira dan puas sang pemilik terlukis dengan derai tawa lirih maupun senyum paling sumringah.

“Orang selalu mendengar kicauan burung perkutut. Bahkan melebihi ucapan manusia,†ujar Gus Dulla sambil tertawa.

“Jadi kalau ada manusia bicara tak didengar, berarti kalah sama perkutut,†imbuhnya, sambil terkekeh.

Satu hal lagi yang sempat dijelaskan Gus Dulla soal perkutut. “Salah satu keunikan burung ini, meski sudah mati atau menjadi bangkai, ia tidak berulat,†ujarnya.

*****

Seperti disebut di muka, budaya Madura memiliki akar sejarah panjang.

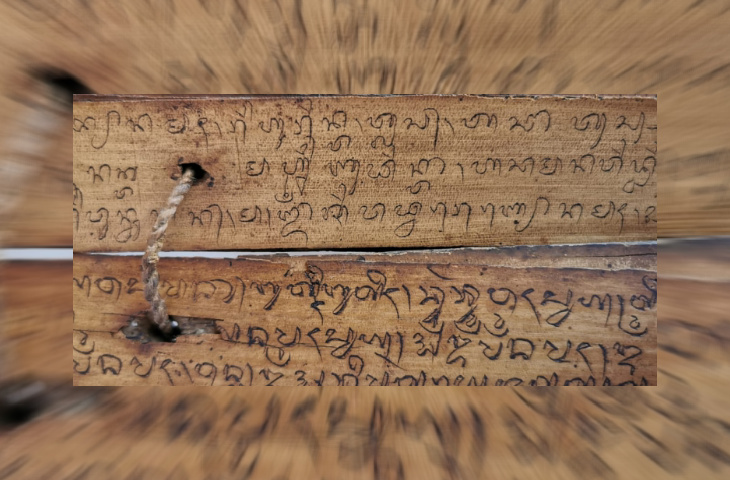

Ketika mencermati budaya Madura, maka acuan utamanya ialah sejarah. Tanpa melihat sejarah, maka akan sulit mencari akar budaya tertentu. Sementara sumber sejarah beragam, baik sumber lisan maupun sumber tertulis yang bisa dipertanggung jawabkan.

Kembali pada sejarah, sejatinya kiblat budaya sekaligus pemerintahan Madura kuna terletak di Sumenep. Hal itu tersirat pada sebuah prasasti kuna di pintu Agung keraton Sumenep dalam bahasa Arab dan Madura kuna, yaitu Brahmono Hasmoro Hung Putri Hayu—yang berarti Brahmono = 6; Hasmoro = 8; Hung = 9; Putri = 1; dan Ayu = 1. Maknanya, susunan struktur susunan pemerintahan di Sumenep sudah ada sejak 1 Januari 986 Masehi.

Apalagi, Sumenep juga merupakan kabupaten tertua berdasar penetapan tanggal hari jadi di empat kabupaten di Madura. Berdiri pada dekade keenam di kurun 1200-an Masehi menunjukkan kota kecil ini bahkan lebih tua dari kerajaan Majapahit. Sehingga dengan kata lain, Sumenep merupakan pusat pemerintahan di dua masa kerajaan besar Nusantara sekaligus; Singhasari dan Majapahit.

Nah, dari uraian ini didapat fakta bahwa kebudayaan berkembang dari Sumenep dan kemudian menyebar ke seluruh pelosok di Madura, mulai dari Pamekasan, Sampang hingga Bangkalan.

Namun, karena sejak mula Sumenep berada di bawah pemerintahan raja-raja di tanah Jawa, maka kebudayaan di Madura pada umumnya merupakan hasil pembauran dengan kebudayaan lokal. Pengaruh pembauran ini terus berkembang, seiiring dengan masuknya beberapa budaya luar. Seperti pengaruh Islam, budaya Arab, Cina, dan Eropa.

Dalam hal pembauran dengan Jawa, hal ini bisa dilihat dari tradisi sebelum prosesi perkawinan, yaitu sehari atau malam sebelum hari pernikahan. Tradisi ini hampir sama dengan di Jawa Tengah, hanya istilahnya saja yang beda.

Tradisi yang di sana dikenal dengan istilah midodareni, dimana sang mempelai perempuan mengenakan busana bahasan seperti kemben. Dengan busana ini mempelai perempuan melewati serangkaian perawatan tubuh, seperti dilulur (elolor dalam bahasa Madura) dan rambutnya diasapi dupa yang wangi.

Kemudian dilanjutkan sapuan bedak kamoridan, yaitu bedak bida yang sarat khasiat. Kemudian yang terakhir ialah meminum jamu khusus yang diyakini mampu membuat tubuh menjadi harum.

Begitu juga dalam falsafah katuranggan di atas. Meski ada beberapa poin yang beda, namun dilihat dari kajian singkat di atas, hal itu kemungkinan besar memang merupakan pengaruh falsafah Jawa.

Perkutut misalnya, hal itu tercantum sebagai lambang dalam ajaran filsafah Jawa “Hastabrata“, yang meliputi Karyo (pekerjaan), Garwo (istri), Wismo (rumah), Curigo (keris), Turonggo (kuda), Kukilo (perkutut), Waranggana (pesinden, penyanyi), dan Pradonggo (gamelan).

Namun sejatinya, bukan masalah akar sejarah saja, namun saat ini budaya-budaya kuna itu sudah tidak lagi “terbacaâ€. Generasi saat ini tentu memiliki tanggungjawab untuk menuturkan kembali atau membuat hal itu terbaca kembali. Sebagai bentuk penghargaan akan warisan nilai-nilai luhur para leluhur. Sekali lagi, Jas Merah!

RM Farhan Muzammily